9月6日 多维思维与逻辑分析

-

这应该是我第二次听万老师为我们讲关于如何看待时文这件事,这次万老师教我们通过事实,社会,历史,价值的四个维度去思考和判断问题。看似事实是其中最无关紧要的部分,但如果纵观网络上许多事件,便会发现许多谣言的产生正是因为人们对于“事实”的不在意。一旦在网络上看到一个事件,未加求证就大肆传播,这便是谣言的产生。而从社会的角度来说,我们提到了一个叫“公共资源”的词语,我妈说,公共资源就是公众对于一件事的注意力,但我认为所谓公共资源其实指的是整个社会所含的公众,政府,网络,新闻,舆论这些所蕴含的个体所蕴含的权力,事件,关注,时间,职权,言论这些,它不为个体所掌控,所以会有人说“很抱歉占用了公共资源”,但公共资源本身的分配就在于公众对于事件的关注程度,或者说公共资源可以帮助一件事进行发酵。这件事本身有利有弊,利在于其是作为一种随网络时代发展而更加庞大的体系,能够通过合理分配去解决一些社会上切实存在的问题,但一旦公共资源被不合理分配,那就会导致不合理的资源“占用”,毕竟资源本身的意义便在于进行运用。

-

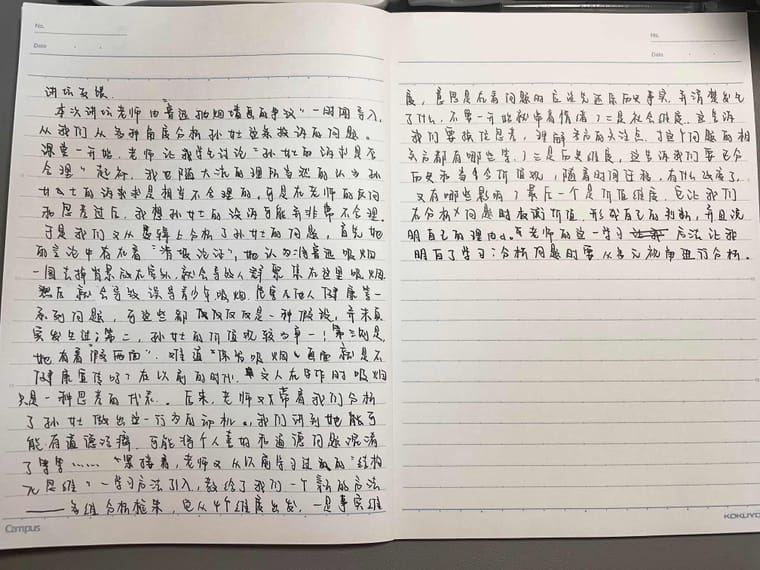

时文反馈

在今天的论坛上,我们探讨了鲁迅抽烟墙画的争议,老师带我们首先从孙女士的动机和逻辑进行分析,她的论证其实是一种滑坡论证的逻辑链,并不严谨,也是一种非黑即白,价值单一的观点,难道榜样就只能完美吗?而她的动机又是出于为误导青少年的考虑,还是推动尼古丁袋呢?这种混淆个人喜好和道德问题,时代错位的观点难以思考,这时老师教我们用多维分析的框架进行思考,比如说孙女士,这位投诉者投诉了作为管理者的景区,以及相当于景区管理者的文旅部门,而孙女士的投诉又和群众也就是网友发生了影响,这时我们就需要换位思考,并联系时代背景,比如说在历史早期吸烟,其实是与创作思考关联的,而在当代,吸烟则变成了负面标签。所以我们要区分时代的影响,最后我们讨论了关于投诉的边界和举报的边界问题,让我理解到我们不能简单判断对错,要掌握多维分析的框架,才能获得更多认知。

读书反馈

最后,我们进行了读书讨论,我发现水浒上的梁山英雄都是以一种替天行道出现的,但也不乏有些人是为富贵而上梁山,例如鲁智深,从他的中种举动,比如说解救金翠莲一家时的周密考量,在桃花村的举动都能证明他是个聪明人,那他为什么要上梁山呢?其实是一种替天行道的侠义情怀,可反观阮氏三兄弟,从最开始的棋子布背心,到截取生辰纲后的红绣锦背心,就又能感受到,其实梁山中又有很多鱼龙混杂的人,也许,这又是施耐庵将水浒好汉比作妖魔的另一种原因吧,综管整本水浒传,我感觉水浒真的英雄好汉,其实都让人感到唏嘘,他们因为侠义和仗义,与害民的官府,作斗争,可最后却被招安,成为了其他起义军眼中的魔,最后,英雄好汉们却落得了个几乎全部死光的结果,又让人感叹到人性的难以捉摸。 -

其实,就算是到做预习作业的当口,我也没有认认真真地审视关于鲁迅抽烟墙画这件事的前因后果。原因是,我觉得它实在太无聊、太无厘头了,可它又偏偏掀起了很大的风浪,把孙女士,把主管部门,把文旅局都“掀翻”开来,且这浪将一个回头,涌向每一个有关或无关的民众……

本次让我最感兴趣的是西文书院“社会维度”的讨论中提到的“协商、投诉、举报”三者的区别与其不同的影响。

就此事而言,孙女士是否有先和纪念馆的工作人员进行协商是不确定的,但事件发酵过程中网友并没有和孙女士进行“协商”——直接交流,是确定的。我在各个平台上都搜索过相关内容,但无不是清一色的批判,稍有几句为孙女士说话或者发出景区烟雾缭绕照片的都被回击……这样非黑即白、非理性的思考是完全失真,且极具有煽动性的……

而跳过协商的结果就是,孙女士开始利用网站投诉,热心人士拨打12345,结果是非常清楚的:热心人士“胜”,孙女士被骂的狗血喷头。但被浪费的公共资源,被加剧的社会矛盾,怎么办?难道只有把事情闹大,才能解决问题?万总提到“公共资源”的定义时,我想到了它两个很大的特点:竞争性,非排他性。公共资源是有限的,是需要大家竞争使用的,而他偏偏不拒绝任何人。于是跳过协商后,那些大量本可以通过沟通解决的事情涌入平台和政府部门,使其不堪重负、效率下降,还让问题失去回旋余地,更无法解决……

假设,将来连投诉都被略过,而一直在举报呢?那个人面对大型企业时,维权的成功率又有多高呢?或者,直接采取私力,引发动乱吧?我想,我们需要一个能坐下来谈谈的社会……

-

"鲁迅抽烟"墙画被投诉事件特别有意思,这次讲座让我学会了用不同角度看问题。

首先我们仅针对了孙女士投诉的内容进行分析,抛开其他,发现孙女士的投诉是有一定道理。再深入发现孙女士在逻辑与动机上出现错误,比如不应该把个人喜好与道德问题混为一谈;抽烟的墙画不代表学生会去模仿,不代表学生会学坏。鲁迅确实爱抽烟,这就像他的标志。强行改成"握拳"反而假,历史人物不需要"美颜"。游客打卡"点烟"只是表达尊敬,实际没人真学等。

从事件引入,我们学习了“结构化思维”:是什么、为什么、怎么样、怎么办。和多维分析的框架:事实维度、社会维度、历史维度和价值维度。再细讲其中的方法,比如避免带情绪、要换位思考,理解各方关注点、区分历史与今、形成自我判断。

接下来就是针对“举报、投诉的边界问题”进行分维度分小组讨论。我们书院是社会维度,提到了很有意思的一个点:在这个快时代,在现在一些“不是你死就是我活”的极端想法行为中,人们往往忽略了在举报和投诉前还有一个协商的方法。或许,我们需要慢下来、静下来 -

讲座反馈

本次讲座我们对于鲁迅抽烟墙争议进行了讨论。

在讲座前,这件事情刚刚被人提出来的时候,我曾看见过一次,但是完全没有点进帖子(标题大概就叫“鲁迅抽烟墙被投诉”)里去看。那时候觉得这事很奇怪,因为看上去是完全没有什么吵架、争执的必要的。

讲座预习的时候,看见孙女士的投诉时,我也同样感到了奇怪,因为这条投诉稿实在是前言不搭后语,逻辑完全不能理顺。

讲座里听万总讲,这种由“看见鲁迅抽烟墙”推出“引导青少年抽烟”的思维是一种“滑坡论证”——这在生活之中是很常见的,我觉得这种“逻辑推理”方式夹带了大量的个人主观性和偏见。例如,此投诉事件之中,可以看出孙女士对青少年的看法(这里的“青少年”是没有是非判断能力的),然而当今的青少年也并非孙女士所认为的一样。比起“防止鲁迅引导孩子抽烟”这样单一的论述,更应当关注青少年抽烟背后的复杂原因。

此外,我们还讲到了多维分析框架。

关注一件社会性事件应该从事实、社会、历史、价值四个维度来看待。在进行书院讨论的过程当中,我发现对于一个维度的分析会与其他维度产生交叉。

例如,“投诉/举报的边界”的话题中,我们西文书院讨论的是社会层面。主要提及了投诉与举报两者之间的区别和严重性、不同的利益相关方以及对他们的影响。我发现,“社会”这一点同“历史”是有交叉的。例如,在过往事件之中有人用“猎奇”的投诉举报理由来博取流量,以达到卖货的目的。因此,许多网友会带着过往的“设定”去看待类似的投诉举报问题,导致正当诉求被淹没。

这件事情后续的发展为我们提供了更多的信息,有人提到,部分无素质烟民会直接在鲁迅抽烟墙前开始抽烟,对劝阻充耳不闻;也有人提到,鲁迅抽烟墙是该地文旅的小巧思,旨在拉近游客与名人的距离,创造“互动感”……

人们在网上众说纷纭,上述的这些信息也未必真实可靠,但是都提供了一种不一样的维度和思考方式。

这次讨论给我最大的收获是如何在网络世界当中保持清醒——许多人看待事情的方式是不一样的,乃至于他们去对一件事发表评价的原因也大相径庭(有人是在客观分析、有人是在发泄情绪、有人是在提出新问题,这个时候我们就不得不去筛选那些有用的)。

我在探究这些问题时,切入点也有所变化。放在以前,我也许会写一篇带有批判色彩的文章,来抨击当今的网友说话不过脑子,来讥讽人们身上的戾气之重,来问责这个社会为何走向极端……但现在不会了,我看见了一件事情的复杂,多面,和可讨论性。只顾批判的我和那些被批判的对象有什么区别呢?只不过是人与人之间存在的立场和信息差罢了。

让这颗名为争议的子弹飞,它穿透的,是谁的胸膛? -

时文讨论反馈:

本次讲座中我们讨论了有关于鲁迅先生的抽烟壁画。

在讲座中我们先分析了投诉者孙女士在逻辑层面上的问题,首先她用了“滑坡论证”,假设只要有抽烟有关的壁画,就一定会有学生模仿从而导致学生学坏。其次她这篇投诉的价值单一,在她的文章中认为榜样就必须只有完美的一面。最后保留抽烟有关的画面不等于就是不健康的宣传。

其次,我们讨论了投诉者孙女士在动机层面上的问题。首先,她混淆了个人喜好与道德判断。她将自身对“抽烟行为”的反感,上升为对壁画存在合理性的评判,可却忽视了其应基于客观标准评判而决非个人偏好。其次,她 体现“道德洁癖”。她以过度严苛的道德标准要求历史人物形象,无法接受人物形象中存在也许不符合现代道德认知的部分,缺乏对历史人物形象的包容。最后,她的思维存在“时代错位”。用现代社会对“抽烟”的健康认知与道德评价,去衡量历史时期人物的行为,未考虑到不同时代背景下社会观念的差异。这也不禁让我们感到疑惑:难道“可能误导青少年”也算是不好的动机吗?

最后我们分析并引入了结构化思维与多维分析框架。接着通过本次事件,分组讨论了“举报,投诉的边界问题”。我们书院则负责历史维度。我们认为举报投诉的边界会因社会稳定、人们解决问题的方式、投诉者权力以及投诉效力而变化。 -

本次讲座万老师由鲁迅抽烟墙画的争议引入了一个知识点——“多维分析框架”,分为四个维度,事实维度,社会维度,历史维度与价值维度。首先,在事实维度上,万老师引导大家梳理了鲁迅抽烟墙画这一事件的基本情况,让大家对事件本身有了清晰、客观的认识,而不是我们带有主观色彩的评价。并且我们发现,孙女士的投诉也是有一定的合理性的,她基于自身对于公共环境以及可能对他人造成影响的考量提出投诉。这一事件引发了不同群体的关注和讨论,一部分人认为这是艺术创作的一种形式,不应过度干涉;而另一部分人则觉得在公共空间应遵循一定的规范和准则。这种不同的观点碰撞反映了社会多元价值观的存在,体现了一件事情的复杂性与多面性,不能简单判断“对”与“错”。

-

时文讨论:

今天讨论的这件事情其实我之前已经有所耳闻,当时觉得真荒谬,一个普普通通鲁迅抽烟的版画导致青少年学坏?实在让人怀疑这位孙女士是不是对当代青少年有什么偏见。不过这次讲座让我认识到了要去评判一件事,背后到底需要经过哪些深度的思考。

其实现在看网上对于这件事的评论也并非一边倒,但普遍还是觉得孙女士的投诉有待商榷。从动机上看,孙女士的投诉内容表明她的目的是换掉那张照片,当然,也可能是她想要卖尼古丁袋,或吸引流量都有可能,但这些都只是猜测,不能因此就辱骂孙女士,说她为了流量。当然,动机是好的,并不代表这件事就是成立的;孙女士怕青少年学坏,是因为鲁迅抽烟,但她的改进建议却是“将鲁迅的右手改成伏案状”,如果说鲁迅吸烟会耽误青少年,那这么改完然后呢?当然,鲁迅的吸烟版画的确吸引了一些人在这里打卡、点烟,多少有点影响别人,但这样的修改实在不能让人理解:改成伏案状就能避免游客给鲁迅先生点烟吗?不能够啊。逻辑上完全站不住脚。

在随后的分书院讨论中,我们书院分到的是历史维度。投诉的演变其实与中国社会的情况变化有很大挂钩。从解放初期到现在,人们的生活水平提升了不知多少倍,投诉的内容也不可避免地变得零碎化,从一开始的只有实在是过不下去了,或者不投诉要出事了才会进行投诉,到如今稍不如意就到处投诉,这其中不仅有生活水平的提高一个原因,更重要的是投诉的门槛在急剧变低,从之前的需要拉横幅、打报告、走流程,或者登报纸写文章,变成了小手一点就可以投诉无忧,人们心里对投诉内容合理性的考量不断变得微薄,更何况这些投诉还有可能带来流量和曝光,何乐而不为呢?所以,如何解决乱投诉,我认为是一件非常现实且紧急的问题。

其他书院的探究也很有意义。有关投诉和举报的边界,我是觉得举报的严重性更高,门槛也更高,一般都是直接给上层管理者的建议,所以我印象里好像没怎么听过有人乱举报的,毕竟举报的对象一般都有较大的问题,而且受理者一般都是高层机构,是较为严肃的。另外还有协商的解决方法,但这种方法似乎对于双方态度的要求比较高,而且曝光度也没那么高,所以很少被人使用……这也是一个比较严重的问题吧。 -

讲座反馈

许铭轩

本次活动中,万老师以孙女士对鲁迅故居墙画之举报为例,引领我们深入探讨多维思考。对于这一个事情,我一开始都没有关注,觉得是没事找事,“搏眼球”罢了,可是没想到会发展成这样。万老师首先提出了一个问题:“她的举报是否站得住脚?”我起初随波逐流,认为举报不合理。然而,当我们真正仔细读完了她的举报内容后却又一边倒的觉得合理,这就是我们听惯的一个滑坡论证,他从墙画不合理出发,引出学生模仿,模仿之后便学坏了。每次都把标准降低一点儿,到最后却有墙画直接引出学生学坏,简直是个陷阱一样既不合理也让人找不到理由。随即我们学到了,一个新的多维分析框架(事实纬度,社会维度,价值唯独你,历史维度)在这四个维度中,每个人可能都有自己所关注参考的维度以及忽略的维度,这才导致了大家的论点风马牛不相及,导致这次事件的争议。虽然我们不能要求所有人都能够全面思考,但我们自己能够换位思考,理解一下各方面都关注哪些论点。当然,历史维度的差异也很重要,比如这次实践中鲁迅吸烟这个主题,现在我们可能觉得吸烟有害身体健康,但是可能以前的人觉得吸烟是思考的表现,理解就不同,“以当代人之心度前人之腹”不就以偏概全了吗? -

一开始听到孙女士的消息还不太在意,感觉她是个跳梁小丑,不过经过万老师的讲解以及我们的多维讨论之后,我对她的观点已经大有改观了。其实世界并不是那么简单,非黑即白。就例如孙女士的这次事件,许多人都认为他是在博眼球,获取流量,因为她在宣传控烟禁烟的同时,也在自己的账号页面上推崇尼古丁带,但我们应该就事论事,这次事件她的出发点是好的,但逻辑站不住脚。我们书院是从历史维度去探讨这件事的,一开始大家投诉的还没那么频繁,主要是因为网络的不发达以及投诉的繁琐,所以以前会有举着横幅站在路上的人,主要是为了扩大事态,从而获得社会的关注,以此维护自己的利益,在随着时代的发展,网络越发的便利,从而出现了例如通过投诉威胁外卖小哥快点送餐的事情,从中也体现出了现在的人们投诉的便利与次数之多,万老师也讲到有人一自己的邻居回家太晚导致影响自己去在12345上投诉的,但这样既占用了公共资源,使更多合理的投诉难以解决,还是使工作人员变得更加繁忙,但投诉的本质是为了维护自己的利益以及让社会变得更好,所以我们现在应该解决这种乱投诉以及通过投诉博眼球的行为。

-

这次讲座通过对孙女士投诉抽烟墙,我提出观点,遇到事情不应该直接投诉或举报,要先经过协商,尽量不要把事情变得更大;其次,我认为他的举报是很不合理的,他混淆了个人喜好和历史现实,还有时代的错位,所以我认为他举报的原因完全不是出于对于抽烟墙的建议,他只是想在社交平台上博取流量而已。而且,我认为就算真的像他所说的青少年会学习鲁迅的抽烟的习惯,那为什么青少年就只会模仿鲁迅抽烟的这点吗?他们为什么就不会模仿鲁迅的文笔和勇气呢?

但是我们换个角度想,虽然我们认为她要把抽烟的鲁迅改成伏案写字的鲁迅这样让周围的气氛很不放松,那对于那些非常讨厌别人在大马路上抽烟的人可能就会认同孙女士的观点。我明白了这个世界不是非黑即白的,每一件事情都有双面性,不可以盲目的追随大众,网暴他人,要理性的经过思考之后在下结论。 -

这一次是时文讨论,主要围绕鲁迅抽烟强化的争议展开讨论,引进了多维思维与逻辑分析这一个方法,这个方法与之前结构化思维类似,也分为4个板块,只不过将每个板块分为了不同的维度,我们西文书院主要负责了社会维度,围绕利益相关方的多元诉求来展开,举报和投诉是否是唯一的解决方案?前面是否有和解这个过程?而在这个事件中,我认为网上的人们只是一味的去指责这个孙女士,哪怕有人说他的出发点是好的,但也会被众人的舆论所压下去,在这件事中是没有和解这个可能的。同时这一次书院的汇报也是我负责,但是可能是不怎么经常发炎的问题,我并没有调整好状态,说上去也只是蹦出一些词,还需要锻炼。